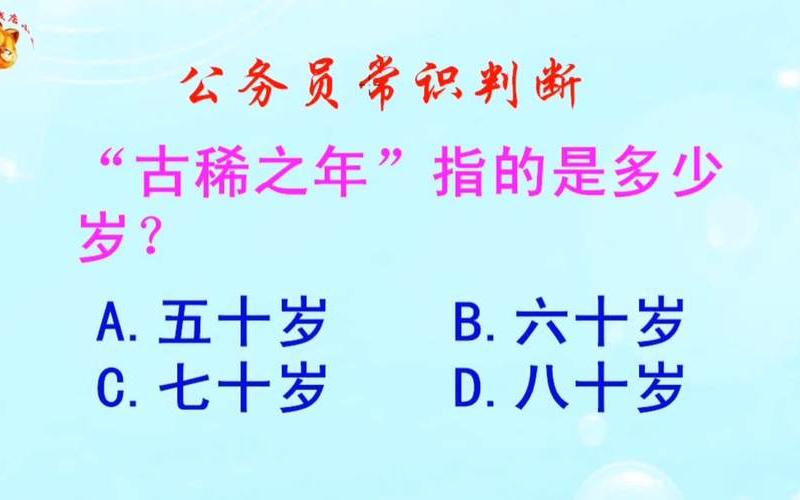

古稀之年指的是(古稀之年指的是多少岁?(单选))

在东亚文化中,在中国、日本和韩国,人们对年龄有着独特的称谓和文化解读。其中,“古稀之年”是一个特别值得关注的概念,它源自唐代大诗人杜甫的诗句:“酒债寻常行处有,人生七十古来稀”。这句话表达了人生七十岁是非常罕见的意思,“古稀之年”指的是人到七十岁的时期。这个年龄阶段不仅仅是一个数字,更是文化和历史的见证。

在古代,七十岁是一个非常特殊的年龄,当时的人们寿命普遍较短,能活到七十岁确实是稀有之事。“古稀之年”不仅仅是一个年龄的称谓,更是对长寿的赞颂和祝福。这个概念也与孔子“七十而从心所欲”的思想相吻合,七十岁被视为人生一个自由自在的阶段。

从历史上看,“古稀之年”这一概念在明朝时期得到了的阐释。著名书画家唐寅(唐伯虎)在读了杜甫的诗后,感慨自己已活过了“古稀”,并填了一首《七十词》来表达他对人生的感悟。这首诗不仅反映了唐寅对人生的感慨,也体现了“古稀之年”在文化中的重要性。

在现代社会中,“古稀之年”仍然是一个重要的文化符号。人们会在七十岁时举行庆祝活动,以表达对长寿的祝福和尊敬。“古稀之年”也常被用来形容一个人进入了人生新的阶段,这个阶段充满了自由和自在。

除了“古稀之年”,古代还有许多其他年龄称谓,每个称谓都有其独特的文化含义。,“而立之年”指的是三十岁,象征着人生的成熟和立足;“花甲之年”指的是六十岁,代表着人生的丰富和成熟。这些称谓不仅仅是年龄的标签,更是人生不同阶段的文化象征。

在探讨“古稀之年”的过程中,我们也可以看到东亚文化对年龄的重视和对长寿的崇敬。这些文化元素不仅仅是历史遗产,更是现代社会中仍然具有重要意义的价值观念。

相关内容的知识扩展:

1. 古代年龄称谓的文化意义

古代的年龄称谓不仅仅是简单的数字标签,更是包含了深厚的文化意义。每个年龄阶段都对应着特定的社会角色和文化期待。,“三十而立”意味着人生到了成熟和立足的阶段,而“五十而知天命”则象征着人对自己生命和命运有了更深的理解。

2. 长寿文化的传承

在东亚文化中,长寿一直被视为一种福气和荣耀。“古稀之年”作为七十岁的称谓,体现了对长寿的尊重和祝福。这种文化传统在现代社会中仍然被延续,人们会通过各种方式来庆祝和尊敬长寿者。

3. 年龄称谓与社会角色

古代的年龄称谓与社会角色紧密相关。,“花甲之年”不仅仅是指六十岁,还意味着人已进入了社会中较高的位置,拥有更多的社会经验和智慧。这种社会角色与年龄的对应关系在现代社会中仍然具有重要的参考价值。

4. 文化象征的演变

随着社会的发展,年龄称谓的文化象征也在不断演变。“古稀之年”这一概念仍然保持了其原有的文化意义和尊严。这种文化符号的延续不仅体现了对传统的尊重,也反映了现代社会对长寿和人生阶段的重视。

“古稀之年”不仅仅是一个年龄的称谓,更是东亚文化中对长寿和人生阶段的深刻解读。通过对这一概念的探讨,我们可以更深入地理解东亚文化对年龄和长寿的重视,以及这些文化元素在现代社会中的重要性。