公务用车改革方案-公务用车改革方案最新

公务用车制度改革是近年来中国为推进廉洁型、节约型机关建设而采取的一项重要举措。自2014年起,中央和国家机关开始推行公务用车制度改革,旨在取消一般公务用车,实行社会化提供并适度补贴交通费用,降低行政成本,提高公务出行效率。这一改革不仅体现了对节约和反对浪费的坚定态度,也是转变职能、推进后勤服务社会化的重要内容。

在改革的背景下,公务人员的出行方式发生了变化。过去,公务人员通常依赖单位配备的公务车辆进行出行,而现在,他们可以自行选择出行方式,并通过交通补贴来抵消部分费用。这种变化不仅减轻了的财务负担,也促进了社会化交通服务的发展。,在北京市,公务人员在城区内的公务出行不再报销交通费用,而是通过补贴来支持他们使用公共交通或其他社会化交通工具。

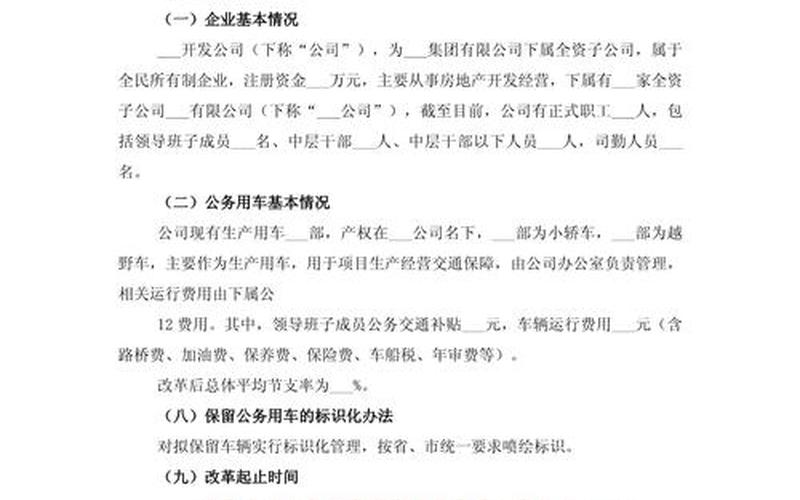

公务用车制度改革的实施涉及多个方面的工作。改革范围涵盖了中央纪委机关、全国人大机关、国务院各部门等多个机构,以及在编在岗的司局级及以下工作人员。改革方式包括取消一般公务用车,保留必要的机要通信、应急和特种专业技术用车,以及一线执法执勤岗位的车辆。对于司局级及以下工作人员,提供适度的公务交通补贴,以支持他们选择合适的出行方式。

在具体实施中,各单位需要根据实际情况确定补贴标准,并从补贴中划出一定比例用于解决不同岗位之间的公务出行不均衡问题。财政部负责严格交通费用预算管理,确保补贴发放的规范性和透明度。改革还涉及到对取消的公务用车的处置工作,通过公开拍卖等方式进行处置,并将所得收入上缴中央国库。

公务用车制度改革不仅仅是行政成本的降低,更是推动社会化、市场化方向的重要一步。通过这种改革,希望能够促进廉洁型、节约型社会的建设,并顺应民意,维护党和的形象。改革还需要加强舆论引导,通过宣传和解读政策,确保广大公务人员和人民群众理解和支持改革。

在改革的推进过程中,各地区和部门需要制定具体实施方案,并确保新旧制度的平稳过渡。需要加强监督检查,及时解决改革中遇到的新情况和新问题。通过这些措施,公务用车制度改革能够有效推进,实现公务出行的便捷、合理和节约。

相关内容的知识扩展:

公务用车制度改革不仅在中国实施,也在其他国家和地区有类似的举措。,许多国家通过推行电动或混合动力车辆,减少公务用车的碳排放,促进环境保护。公务用车改革也涉及到司勤人员的安置问题,通过内部转岗、开辟新岗位等方式妥善安置相关人员。

在中国,公务用车制度改革是推进职能转变、提高行政效率的重要组成部分。通过这种改革,能够更好地配置资源,减少浪费,提高公务人员的工作效率。改革还需要加强纪律检查和审计,确保公务用车制度改革的执行情况得到有效监督。

在未来,公务用车制度改革可能会继续深化,通过技术创新和社会化服务的发展,提高公务出行的便捷性和效率。,通过移动应用和共享出行平台,公务人员可以更方便地选择出行方式,减少对传统公务车辆的依赖。也需要继续加强对改革的宣传和引导,确保广大公务人员和人民群众对改革的理解和支持。

参考文献: 中央和国家机关公务用车制度改革方案. 最高人民检察院. 2014. 中央和国家机关公务用车制度改革方案. 中国网. 2014. 国务院办公厅印发《关于全面推进公务用车制度改革的指导意见》. 新华网. 2014. 公务用车制度改革_百度百科. 公务用车制度改革后存在的问题及思考. 中国行政管理. 2018.