常态化核酸检测是什么意思;常态化核酸检测是什么意思啊

常态化核酸检测是近年来在全球范围内,在中国,广泛实施的一种公共卫生措施。它主要是指组织的群体性、规模性核酸检测,以便及时发现新冠肺炎病毒传染源,有效控制疫情传播。在新冠疫情的背景下,核酸检测被认为是判断新冠病毒感染的“金标准”,在历次成功处置聚集性疫情中发挥了关键作用。

在中国,常态化核酸检测的实施得到了各地的积极支持。,北京、上海、吉林等城市都曾开展过大规模的核酸检测,以应对奥密克戎变异株疫情。这些检测不仅有助于提高疫情监测预警的灵敏性,还能让市民就近进行核酸检测,减少对医疗机构的压力。随着核酸检测能力的不断提升,截至2022年5月底,中国的核酸检测总能力已达到近9000万管/天。

常态化核酸检测的费用主要由各地承担。尽管将大规模人群核酸检测纳入医保支付不符合现行政策,但各地财政部门都在为常态化核酸检测提供资金支持。为了降低检测成本,多地采取了集中采购、竞价挂网等措施。检测机构被要求按照多人混检不高于每人份3.5元提供服务,以确保检测的可持续性。

在确保检测结果准确方面,国家卫生健康委和国务院联防联控机制都发布了相关通知,要求加强全链条监管。这些措施包括严格检测机构和人员资质管理、规范样本采集、保存和转运管理,以及加强应急状态下的监管。在大规模检测时,卫生健康行政部门会派驻临床检验专家作为质量监督员,确保检测过程的规范性。

常态化核酸检测的实施也面临着一些挑战,如何避免人群聚集导致疫情传播。为此,各地采取了加密采样点位、增加采样工位、优化流程等措施,以缓解排长队的问题。上海市甚至设置了超过1万个常态化核酸采样点位,以便于市民在居住地和工作地进行检测。

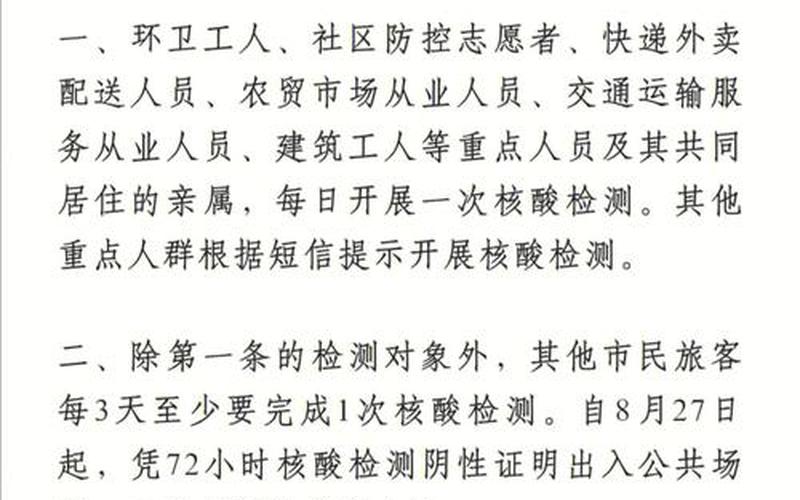

在常态化核酸检测的实施过程中,各地根据当地的疫情防控需求来决定检测频次。这种灵活性使得常态化检测与科学精准并不矛盾。常态化核酸检测也促进了区域内核酸采样点的布局,使得市民可以在步行15分钟内就近进行核酸检测。

常态化核酸检测的意义不仅在于及时发现传染源,还在于为疫情防控提供了科学依据。通过不断完善检测网络和提高检测效率,各地能够更好地应对疫情的变化。常态化核酸检测也推动了核酸检测技术的发展和应用,促进了检测能力的提升。

随着疫情形势的变化,常态化核酸检测的策略也在不断调整。,推广“落地检”等措施,以适应人员流动性增加的需求。这些措施的实施,不仅有助于控制疫情,还为经济社会的正常运转提供了保障。

相关内容的知识扩展:

常态化核酸检测的实施与新冠疫情的防控密切相关。以下几个方面是常态化核酸检测相关知识的扩展:

核酸检测技术:核酸检测主要是通过检测人体的呼吸道标本、血液或粪便中是否存在外来入侵的病毒的核酸来判断是否被新冠病毒感染。这种检测技术在新冠疫情中发挥了关键作用。

疫情防控策略:常态化核酸检测是疫情防控的一部分,通过及时发现传染源来控制疫情传播。这种策略在各地的实施中,需要根据当地的疫情情况进行调整。

公共卫生政策:常态化核酸检测的费用由各地承担,这反映了公共卫生政策在疫情防控中的重要性。通过的支持,常态化核酸检测能够持续进行,确保公共卫生安全。

检测结果准确性:为了确保检测结果的准确性,各地采取了严格的监管措施,包括检测机构和人员的资质管理、样本采集和转运的规范化等。这些措施有助于提高检测的可靠性。

社会影响:常态化核酸检测不仅对疫情防控有重要作用,也对社会的正常运转产生了影响。通过及时发现传染源,能够减少疫情对经济和社会的影响。

常态化核酸检测在新冠疫情防控中发挥了重要作用,其实施涉及技术、政策、社会等多个方面。通过不断完善和调整,常态化核酸检测能够更好地服务于公共卫生安全和社会稳定。