关于郑板桥的故事_关于郑板桥的故事有哪些30字

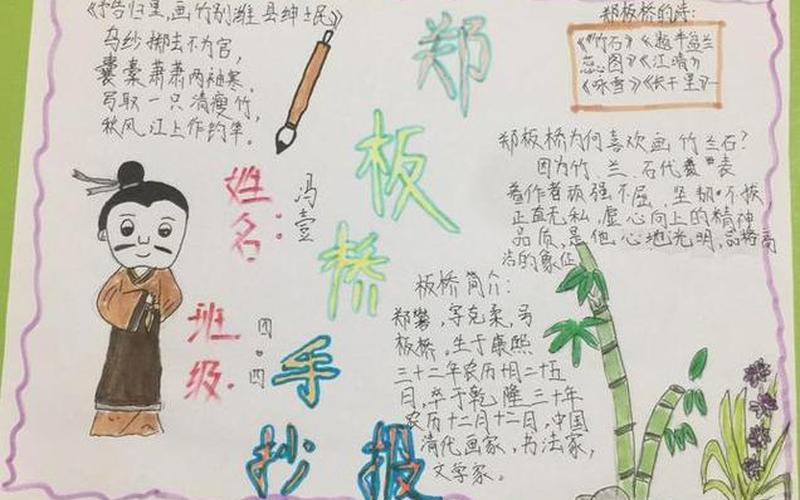

关于郑板桥的故事,既有他在官场上的清廉勤政,又有他在艺术领域的卓越成就,更有他在家庭教育和人生哲学上的深刻见解。郑板桥(1693-1765),名燮,字克柔,号板桥,是清代著名的书画家、文学家和政治家。他的一生经历了康熙、雍正、乾隆三朝,留下了丰富的历史遗产。

郑板桥出生于江苏兴化,早年生活并不顺利。他的生母和后母相继去世,由乳母费氏照料长大。后来,家道中落,父亲和恩师也相继去世,这些变故使他养成了倔强的性格和善良的品行。尽管面临这些挑战,郑板桥在科举之路上仍然坚持不懈。他是“康熙秀才,雍正举人,乾隆进士”,历经二十多年的努力,终于在乾隆元年(1736年)中进士。

在官场上,郑板桥以清正廉洁著称。他曾任山东范县和潍县县令,政绩斐然。在潍县任职期间,面对严重的灾荒,他毅然决定开仓放粮,救民于水火之中。这种勇于担当的精神使他深受百姓爱戴。他在为官期间,常常把俸钱捐出,穿草鞋走间,出行不坐轿子,体现了他勤政爱民的品质。

除了在官场上的成就,郑板桥在艺术领域也取得了卓越的成就。他是“扬州八怪”之一,以诗书画三绝闻名于世。他的画作以兰、竹、石为主,这些元素与他倔强不驯的性格相吻合。在书法方面,他独创了一种风格,取黄庭坚之长,形成了自己的独特笔法。

在家庭教育方面,郑板桥写下了许多家书,后来编成《板桥家书》。这些家书涉及为学之道、修身之道、家庭教育等方面,情真意切,读来如拉家常。他教育家人要与人为善,遵纪守法,并强调要通过读书做一个通情达理、品行高尚的人。

郑板桥的“难得糊涂”哲学也广为流传。这句话不仅体现了他对人生的智慧,也反映了他对生活的态度。据说,这句话的灵感来自他在山东濰县任职期间的一次经历。他认为,生活中要保持一种平淡的心态,才能真正体会到人生的真意。

郑板桥的一生既有他在官场上的清廉勤政,又有他在艺术领域的卓越成就,更有他在家庭教育和人生哲学上的深刻见解。他留下的遗产不仅仅是他的艺术作品,还有他对后世的启迪和影响。

相关内容的知识扩展:

1. 艺术成就

郑板桥在书法和绘画方面都有着卓越的成就。他独创的书法风格,取黄庭坚之长,形成了自己的独特笔法。在绘画方面,他以兰、竹、石为主,这些元素与他倔强不驯的性格相吻合。他的画作构图简单,却充满了深意,展现了他对自然的深刻理解和艺术的独特视角。

2. 家庭教育

郑板桥的《板桥家书》是中国古代“齐家”文化的经典之作。这些家书涉及为学之道、修身之道、家庭教育等方面,情真意切,读来如拉家常。他强调要通过读书做一个通情达理、品行高尚的人,并教育家人要与人为善,遵纪守法。这些家书不仅是他对家人的嘱托,也是他对后世的宝贵遗产。

3. 人生哲学

郑板桥的“难得糊涂”哲学广为流传。这句话不仅体现了他对人生的智慧,也反映了他对生活的态度。他认为,生活中要保持一种平淡的心态,才能真正体会到人生的真意。这种哲学不仅是他对自己生活的总结,也是他对后世的启迪。

4. 历史背景

郑板桥生活在清代,经历了康熙、雍正、乾隆三朝。这一时期的中国社会经历了许多变革,科举制度仍然是社会的主流。在这样的背景下,郑板桥通过二十多年的努力,终于中进士,成为了一名清官。他的经历和成就不仅反映了他个人努力,也体现了那个时代的社会特征。

5. 文化影响

郑板桥的故事和成就对后世产生了深远的影响。他在艺术、政治和家庭教育方面的贡献,使他成为中国历史上的一位传奇人物。他的“难得糊涂”哲学和《板桥家书》继续被后世传诵和学习,成为人们学习和借鉴的重要资源。