古代四库全书(古代四库全书分为哪四部)

中国古代的《四库全书》是文化史上的一部鸿篇巨制,它不仅仅是一部图书的汇集,更是中国古代知识的宝库。《四库全书》分为四大部类,即“经”、“史”、“子”、“集”,这四部分类法是中国传统图书分类的基础。让我们一起走进《四库全书》的世界,探索这部巨著的历史背景、分类体系,以及它对中国文化的影响。

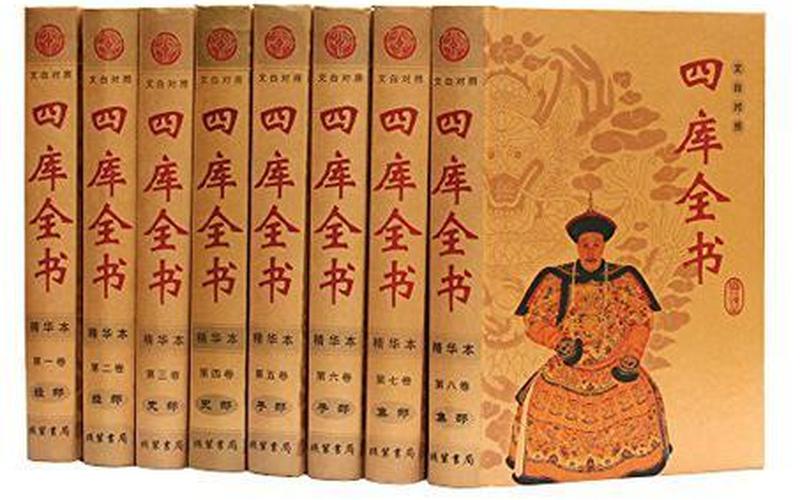

《四库全书》编纂于清朝乾隆年间,是当时组织编纂的最大的一部丛书。它共收录了3503种图书,79337卷,装订成36000余册。这部巨著不仅体现了当时的文化成就,也反映了清朝对文化保护和传承的重视。《四库全书》的编纂过程非常严谨,共有3800多名文人学士参与其中,历时十年才完成。

《四库全书》的分类体系是基于古代的四部分类法,即“经”、“史”、“子”、“集”。其中,“经部”主要收录儒家经典,如《周易》、《尚书》等。这些经典是中国传统和道德的基础,对后世产生了深远影响。“史部”则包括各种历史著作,涵盖正史、编年体、纪事本末体等多种体裁。这些历史著作为我们了解中国古代的政治、社会和文化提供了丰富的资料。

“子部”是《四库全书》中最为庞大的部分,包括儒家、兵家、法家、农家、医家等多个学派的著作。这些著作代表了中国古代的哲学、科学和艺术成就,对后世的思想发展产生了深远影响。“集部”则收录了历代作家散文、骈文、诗、词等文学作品。这些文学作品不仅展示了中国古代的文学成就,也反映了当时的社会风貌。

《四库全书》的编纂不仅仅是图书的汇集,更是对中国古代知识的系统整理和保护。它通过严格的甄别和编纂,确保了所收录图书的真实性和价值。《四库全书》也是文化交流的重要载体,它通过对不同学派和体裁的著作的收录,促进了不同文化之间的交流和融合。

《四库全书》的影响远远超出了图书本身,它代表了中国古代文化的最高成就之一。它不仅为后世学者提供了丰富的研究资料,也成为文化保护和传承的典范。如今,《四库全书》已成为世界文化遗产的一部分,其价值不仅在于其内容的庞大,更在于其对中国文化发展的深远影响。

相关内容的知识扩展:

四部分类法的历史发展:

四部分类法是中国古代图书分类的基础,它经历了从西汉到隋唐的发展过程。最初的分类法由刘向和刘歆提出,后来在东晋时期由李充完善。这种分类法在隋唐时期基本定型,并被广泛应用于图书编纂。

《四库全书》的文化意义:

《四库全书》不仅是中国古代知识的宝库,也是文化保护和传承的典范。它通过对不同学派和体裁的著作的收录,促进了不同文化之间的交流和融合。如今,《四库全书》已成为世界文化遗产的一部分,其价值不仅在于其内容的庞大,更在于其对中国文化发展的深远影响。

四部分类法的应用与局限:

四部分类法在中国古代图书编纂中起到了重要作用,但随着知识的发展和图书数量的增加,这种分类法已经不能完全满足现代图书分类的需求。现代图书馆和数字化平台开始采用更细致和多样化的分类系统,以适应不同学科和领域的发展。

文献资料:

《四库全书总目》

《汉书·艺文志》

《隋书·经籍志》

《清史稿·艺文志》