捕蛇者说原文(捕蛇者说原文及翻译重点字词)

柳宗元的《捕蛇者说》是一篇经典的唐代散文,通过对捕蛇者的生存状态和社会现实的描绘,揭示了当时社会的黑暗面。文章以捕蛇者蒋氏的自述为线索,深刻地揭露了苛政的毒害远超蛇毒的危险性。《捕蛇者说》不仅是文学名篇,也是对社会现实的深刻批判。下面,我们将从多个角度对这篇文章进行详细分析,并探讨其深层含义。

柳宗元作为唐代著名的文学家和政治家,他的作品常常蕴含着深刻的社会批判。《捕蛇者说》写于他被贬到永州(今湖南零陵)期间,这段经历使他深入了解了当地百姓的生活困境。文章开头描述了永州野外一种特殊的蛇,黑质白章,触草木即死,啮人无御。这种蛇经过处理后,却可以作为药物,治疗多种疾病。这一对比为后续的社会批判奠定了基础。

原文与翻译重点字词

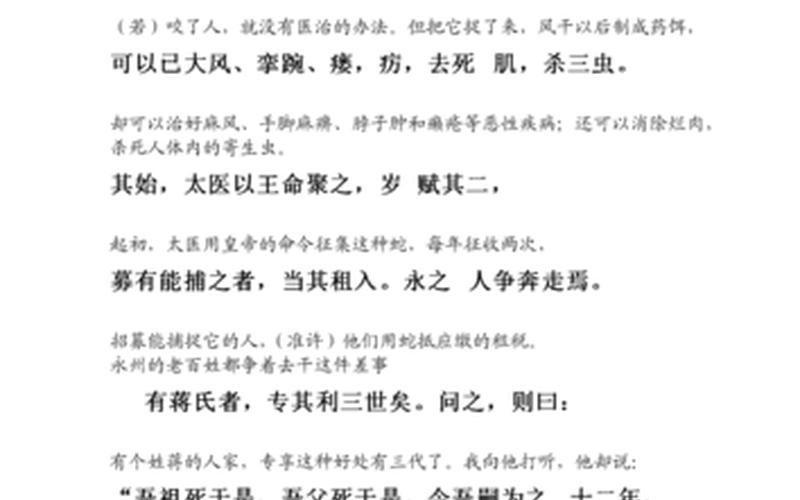

《捕蛇者说》的原文以生动的语言描绘了捕蛇者的生活和社会现实。其中,“永州之野产异蛇,黑质而白章,触草木尽死,以啮人,无御之者”这一句,突出了蛇的毒性和危险性。这种蛇经过处理后,却可以用来治疗大风、挛踠、瘘疠等疾病,去死肌,杀三虫。这一转折为后续的社会批判提供了铺垫。

文章中,蒋氏的自述是整篇文章的核心。他讲述了自己家族三代捕蛇的历史,以及他们为此付出的代价。蒋氏说:“吾祖死于是,吾父死于是,今吾嗣为之十二年,几死者数矣。”这句话表达了他对家族命运的悲哀和无奈。当被问及是否厌恶这份工作时,蒋氏回答道:“君将哀而生之乎?则吾斯役之不幸,未若复吾赋不幸之甚也。”这句话揭示了他更深层的痛苦,即苛政的压迫使他不得不从事这份危险的工作,以避免更大的不幸。

社会批判

《捕蛇者说》通过对捕蛇者的描绘,揭示了当时社会的黑暗面。文章中,蒋氏的自述不仅仅是个人经历的叙述,更是对社会现实的深刻批判。他提到,“向吾不为斯役,则久已病矣。自吾氏三世居是乡,积于今六十岁矣,而乡邻之生日蹙。”这句话揭示了苛政和赋税的压迫,使得百姓生活困苦,无法安居乐业。

柳宗元通过捕蛇者的故事,巧妙地对比了蛇毒与苛政之毒。文章结尾引用孔子的话,“苛政猛于虎也”,强调了苛政的危害远超自然灾害。这不仅是对当时社会现实的批判,也是对历史上所有形式的苛政的警示。

文学价值

《捕蛇者说》不仅具有深刻的社会批判意义,也是一篇文学名篇。文章的结构紧凑,语言生动,通过对比和隐喻的手法,深刻地揭示了社会问题。柳宗元的散文以其文情并茂、针砭时弊的风格,历来被誉为唐代散文的典范。

文章的文学价值还在于其对人物形象的刻画。蒋氏的形象不仅仅是一个捕蛇者,更是社会现实下百姓的缩影。他的自述和感受,深深地引起了读者的共鸣,使得文章具有强烈的现实主义色彩。

《捕蛇者说》是一篇既有深刻社会批判意义,又具有高尚文学价值的作品。通过对捕蛇者蒋氏的自述,柳宗元揭示了当时社会的黑暗面,并巧妙地对比了蛇毒与苛政之毒。文章的结构和语言都为其深刻的主题提供了有力的支持,使其成为唐代散文的经典之作。

相关内容的知识扩展

社会背景

柳宗元被贬到永州期间,正值唐朝由盛转衰的时期。社会现实中,官僚腐败、赋税繁重,这些问题使得百姓生活困苦。《捕蛇者说》正是在这种背景下写成的,反映了当时社会的黑暗面。

文学意义

《捕蛇者说》在文学史上占有重要地位。它不仅是柳宗元散文的代表作,也是唐代散文的典范。文章的结构、语言和主题,都为后世文学创作提供了借鉴。

历史影响

《捕蛇者说》对后世的影响不仅限于文学领域。它也成为了一种社会批判的典范,影响了后世对社会问题的思考和批判。文章中对苛政之毒的揭露,成为历史上对所有形式的苛政的警示。

文化传承

《捕蛇者说》作为唐代文学名篇,已被收入多种古典文集,如《全唐文》和《古文观止》。这使得这篇文章得以广泛传播,成为中学生和文学爱好者必读的经典作品。

现代解读

在现代,人们对《捕蛇者说》的解读更加多样化。除了传统的社会批判和文学分析外,人们还从心理学、社会学等角度对这篇文章进行了深入的研究和解读。这使得《捕蛇者说》在现代社会中仍然具有深刻的现实意义和文化价值。