官渡之战时间;官渡之战时间和地点

官渡之战是中国历史上最著名的战役之一,发生在公元200年,东汉献帝建安五年。这场战役不仅是三国时期的重要转折点,也是以少胜多的经典战例之一。官渡之战的发生地位于今天的河南省郑州中牟县东北2.5公里的官渡桥村一带,这里因傍官渡水而得名,曾经有过一座关帝庙和旧城“官渡城”。

在东汉末年,中国正处于群雄割据的局面,各地诸侯势力纷纷崛起。曹操和袁绍是当时最强大的两大诸侯,他们曾经是好友,但为了争夺天下,走向了对立。曹操挟天子以令诸侯,逐步剪除了吕布、马腾、韩遂等势力,而袁绍则吞并了公孙瓒,势力达到顶峰。在这种背景下,官渡之战成为了他们之间的关键一战。

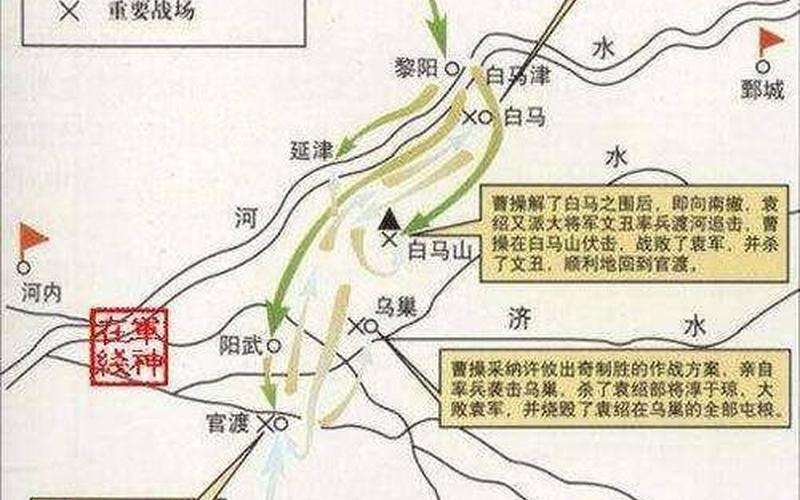

官渡之战的交战双方是曹操和袁绍。袁绍率领约十万军队南下,而曹操则仅有三四万人马。尽管兵力相差悬殊,曹操却通过巧妙的战略和后勤保障,取得了胜利。他利用袁绍的傲慢轻敌和内部失和,两次偷袭袁绍的后方,焚烧粮食和辎重,断绝了袁军的粮道。袁军士气大落,纷纷溃散,曹操则全线出击,歼灭了袁军的主力。

这场战役的结果不仅使曹操统一了北方,也奠定了他在三国时期的重要地位。官渡之战是中国历史上以少胜多的典范之一,它展现了曹操的卓越军事才能和战略眼光。官渡之战也体现了后勤保障在战争中的重要性,曹操通过控制粮道和破坏敌方后勤,成功地扭转了战局。

官渡之战的遗迹至今仍然保存在河南省中牟县。官渡桥村内曾经有座关帝庙,存有清乾隆年间的石碑,碑文记载了关帝拒袁斩将的故事。附近还有“水溃村”和“袁绍岗”,这些遗迹见证了这场历史性的战役。

官渡之战不仅是历史上的重要事件,也是文学作品中的经典章节。罗贯中的《三国演义》对这场战役进行了生动的描述,塑造了曹操、袁绍等鲜活的人物形象。《三国演义》对官渡之战的描述也存在一些历史上的不准确之处,兵力对比的比例问题。

官渡之战是中国历史上的一场重要战役,它不仅体现了曹操的军事才能,也展现了后勤保障在战争中的重要性。通过对这场战役的研究,我们可以更深入地了解三国时期的历史背景和战争策略。

相关内容的知识扩展:

官渡之战的时间和地点不仅是历史研究的重要内容,也与当时的政治和军事背景密切相关。以下几个方面可以扩展我们对官渡之战的理解:

政治背景:东汉末年,中国正处于群雄割据的局面,曹操和袁绍是当时最强大的两大诸侯。他们的对立不仅是个人恩怨,也反映了当时的政治格局。

军事战略:官渡之战展现了曹操的卓越军事才能。他通过偷袭敌方后方,破坏敌军的后勤供应,成功地扭转了战局。这种战略在历史上被广泛研究和借鉴。

后勤保障:后勤保障在官渡之战中起到了至关重要的作用。曹操通过控制粮道和破坏敌方后勤,成功地削弱了袁军的战斗力。这也体现了在战争中,后勤保障的重要性不亚于前线的战斗。

文化影响:官渡之战不仅是历史事件,也是文学作品中的经典章节。《三国演义》对这场战役进行了生动的描述,塑造了曹操、袁绍等鲜活的人物形象。文学作品中的描述也需要与历史事实相结合,避免误导读者。

遗迹保护:官渡之战的遗迹至今仍然保存在河南省中牟县。这些遗迹不仅是历史的见证,也是重要的文化资源。通过对这些遗迹的保护和研究,我们可以更深入地了解这场历史性的战役。

官渡之战是中国历史上的一场重要战役,它不仅体现了曹操的军事才能,也展现了后勤保障在战争中的重要性。通过对这场战役的研究,我们可以更深入地了解三国时期的历史背景和战争策略。