豆蔻是多少岁(豆蔻是多少岁呢)

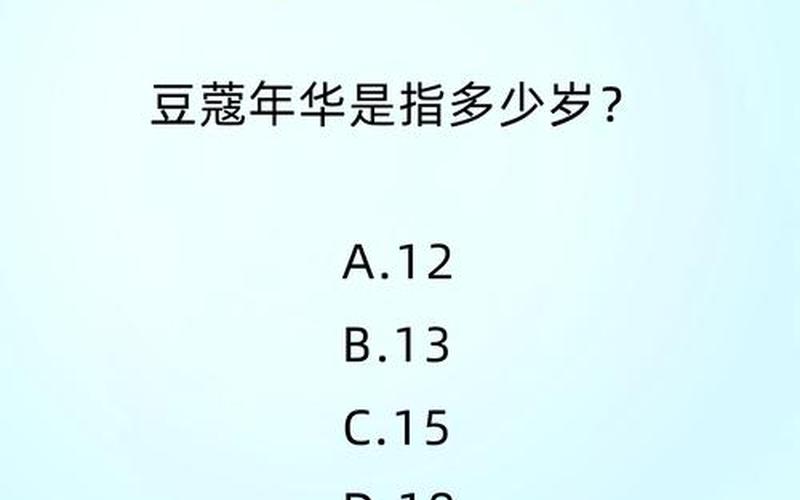

豆蔻年华,这个词语在中国古代文学中经常被用来形容十三四岁的少女。它源自唐代著名诗人杜牧的《赠别》诗中的一句:“娉娉袅袅十三余,豆蔻梢头二月初。”这首诗用豆蔻花来比喻十三岁的少女,豆蔻花在二月初枝头含苞待放,象征着少女的青春年华和美丽。

在古代,人们对不同年龄段有着特定的称呼。,襁褓指的是未满周岁的婴儿,孩提时代指的是两三岁的儿童,垂髫指的是三四岁到七八岁的孩子,总角则指八九岁至十三四岁的少年。豆蔻年华作为一个特定的年龄称谓,专指十三四岁的女孩,象征着她们的青春和美丽。

豆蔻年华不仅仅是一个年龄段的称呼,更是古代文学中对少女青春的浪漫化描述。杜牧的诗句通过豆蔻花的形象,展现了十三四岁少女的轻盈和美丽,这种比喻在古代文学中被广泛使用,成为对少女青春的经典描述。

在古代,豆蔻年华之后,女孩会进入及笄阶段,即十五岁时束发而笄,标志着她们成年的开始。及笄不仅是一个仪式,也象征着女孩从少女向成年女性的转变。这种转变不仅是外在的仪式,更是内在的成熟过程。

豆蔻年华与其他年龄段的称呼相比,具有独特的诗意和美感。古代对年龄的称呼往往带有深刻的文化和社会意义,每个年龄段都有其特定的仪式和象征意义。,男子二十岁行冠礼,标志着成年。这些称呼不仅反映了古代对年龄的重视,也体现了对人生不同阶段的关怀和期望。

豆蔻年华的文化意义不仅体现在文学作品中,也影响了后世对青春的理解和描述。在现代,豆蔻年华仍然被用来形容青春的美丽和纯真,成为一种文化符号,象征着人生的美好时光。

豆蔻年华的描述不仅仅局限于年龄本身,更是对人生某个阶段的美好祝愿和期望。通过豆蔻年华,我们可以看到古代对青春的重视和对人生不同阶段的关怀,这种关怀和重视至今仍然具有深刻的意义。

相关内容的知识扩展:

古代年龄称谓的文化意义

古代的年龄称谓不仅仅是简单的数字标记,更是具有深刻的文化和社会意义。每个年龄段都有其特定的仪式和象征意义,男子的加冠和女子的及笄。这些仪式不仅标志着成年,也象征着社会角色和责任的转变。

豆蔻花的象征意义

豆蔻花在古代文学中被用来比喻少女的青春和美丽。这种象征不仅体现在杜牧的诗中,也在其他文学作品中被广泛使用。豆蔻花的象征意义在于其含苞待放的状态,代表着青春的蓬勃和未来的希望。

现代对豆蔻年华的理解

在现代,豆蔻年华仍然被用来形容青春的美丽和纯真。这种文化符号不仅在文学中被使用,也在日常生活中成为对青春的美好祝愿和期望。通过豆蔻年华,我们可以看到古代对青春的重视和对人生不同阶段的关怀,这种关怀和重视至今仍然具有深刻的意义。

豆蔻与其他年龄段的比较

豆蔻年华与其他年龄段的称呼相比,具有独特的诗意和美感。,桃李年华指的是十七八岁的年轻人,象征着成熟和美丽。这些年龄称谓不仅反映了古代对年龄的重视,也体现了对人生不同阶段的关怀和期望。

文学中的豆蔻年华

在古代文学中,豆蔻年华被广泛用来描述少女的青春和美丽。这种描述不仅体现在杜牧的诗中,也在其他文学作品中被使用。豆蔻年华的文学意义在于其对青春的浪漫化描述,成为对少女青春的经典形象。