古诗赠刘景文(古诗赠刘景文朗读视频)

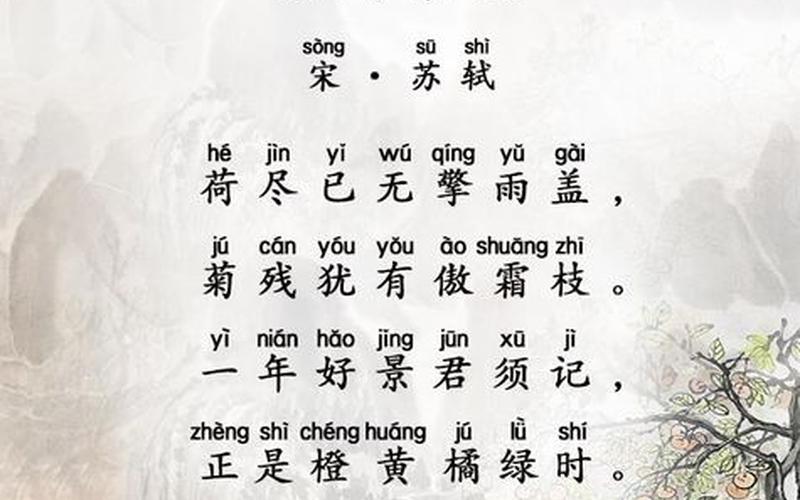

古诗《赠刘景文》是北宋著名文学家苏轼创作的一首七言绝句,作于元祐五年(公元1090年)初冬。这首诗不仅是苏轼送给好友刘景文的勉励之作,也是他对自然景色的深刻描绘和对人生的哲理思考。在这首诗中,苏轼通过对荷花、菊花、橙子和橘子的描写,展现了大自然的生机和人生的况味,引发读者对生命、季节和人际关系的深刻思考。

苏轼与刘景文的交情深厚,刘景文是时任两浙兵马都监的刘季孙,字景文,工诗。苏轼视他为国士,曾上表推荐,并以诗歌唱酬往来。刘景文的仕途并不顺利,经苏轼保举后才获得小小升迁,但不久便去世了。苏轼写作此诗,正是为了勉励世人面对挫折时要保持积极乐观的态度。

这首诗的前两句“荷尽已无擎雨盖,菊残犹有傲霜枝”,描绘了秋末冬初的残荷和残菊的景象。荷花凋谢,连那曾经可以遮挡雨水的荷叶也枯萎了;而菊花虽然凋谢,但其枝干仍然傲寒斗霜,表现出一种坚韧不屈的精神。这两句诗不仅写出了自然界的变化,也象征着人生的不同阶段和对待挫折的态度。荷花的凋谢代表着生命的短暂,而菊花的傲霜则象征着坚强的意志和不屈的精神。

后两句“一年好景君须记,最是橙黄橘绿时”,则指出一年中最美好的景色是在橙子金黄、橘子青绿的秋末冬初。这段时间的景色不仅美丽,而且蕴含着深刻的哲理。橘树在寒冬中依然保持青绿,象征着坚贞不屈的品格。苏轼通过对橙橘的描写,提醒人们要珍惜和记住最美好的时光,并以此来勉励刘景文和所有读者,在面对人生挫折时保持乐观和坚韧的态度。

这首诗的艺术手法也值得关注。苏轼采用了“流水对”的手法,即前后两句在内容上相连,形成了一种流畅的对比。这种手法使得诗歌具有很强的连贯性和整体性,读起来流畅自然。苏轼的诗歌语言简洁而富有表现力,每个字都经过精心选择,充分体现了他高超的文学技巧。

《赠刘景文》不仅是一首美丽的诗歌,也是苏轼对人生和自然的深刻思考。它告诉我们,无论面对什么样的困难,都要保持坚强的意志和乐观的态度,就像菊花在寒冬中傲霜斗雪一样。这首诗也提醒我们要珍惜和记住最美好的时光,就像橙黄橘绿的初冬景色一样。

在现代,人们通过各种形式来传承和解读这首诗,如朗读视频和课文解析。这些形式不仅帮助人们更好地理解诗歌的含义,也使得这首诗能够被更多的人所欣赏和传承。通过对这首诗的学习和解读,我们可以更深入地理解苏轼的文学风格和他对人生的哲理思考。

相关内容的知识扩展:

1. 苏轼的文学风格

苏轼的文学风格以其豪放洒脱和深刻含蓄著称。他善于通过对自然景色的描绘来表达自己的情感和哲理思考。在《赠刘景文》中,苏轼通过对荷花、菊花、橙子和橘子的描写,展现了他对自然和人生的深刻理解。这种风格使得他的诗歌不仅美丽,而且富有深刻的含义。

2. 古诗在现代教育中的应用

古诗在现代教育中扮演着重要的角色。《赠刘景文》作为小学语文课文,帮助学生理解古代汉语和文学作品的含义。通过学习这首诗,学生不仅能提高自己的语言能力,也能深入理解古代文学的精髓。古诗的朗读和解析视频也成为辅助教学的重要工具,帮助学生更好地理解和记忆诗歌。

3. 橘树在中国文化中的象征意义

在中国文化中,橘树常被用来象征坚贞不屈的品格。橘树在寒冬中依然保持青绿,代表着一种不屈不挠的精神。这种象征意义在《赠刘景文》中得到了体现,苏轼通过对橘树的描写,提醒人们要保持坚强的意志和乐观的态度。这种象征意义也被广泛应用于其他文学作品中,成为中国文化中重要的符号之一。

4. 苏轼与刘景文的关系

苏轼与刘景文的关系是这首诗创作的重要背景。苏轼视刘景文为国士,并曾上表推荐他。刘景文的仕途并不顺利,经苏轼保举后才获得小小升迁,但不久便去世了。苏轼写作此诗,正是为了勉励刘景文和所有读者,在面对挫折时保持乐观和坚韧的态度。这种关系使得这首诗不仅具有文学价值,也具有深刻的历史和人文意义。

《赠刘景文》不仅是一首美丽的诗歌,也是苏轼对自然和人生的深刻思考。通过对这首诗的学习和解读,我们可以更深入地理解苏轼的文学风格和他对人生的哲理思考。这首诗在现代教育和文化中的应用,也使得它能够被更多的人所欣赏和传承。