古诗惊蛰 四言绝句;古诗惊蛰 四言绝句是什么

惊蛰是中国传统的二十四节气之一,通常在每年的二月下旬或三月上旬到来。这个节气标志着冬眠的动物开始苏醒,自然界进入了一个生机勃勃的季节。古诗中对惊蛰的描绘,四言绝句,能够让我们更深入地理解这一节气的文化和自然意义。

在古代,惊蛰不仅是一个自然现象,也是人们生活和生产的重要参考。随着气温的回升,农民开始进行春耕,准备迎接新的收获季节。诗人通过对惊蛰的描绘,不仅展现了自然界的变化,也反映了人们对春天的期待和喜悦。,宋代诗人赵蕃的《惊蛰》四言绝句中写道:“惊蛰已数日,闻蛙初此时。能如喜风月,不必问官私。”这首诗通过对蛙鸣的描述,传达了惊蛰时节的生机和人们对春天的喜爱。

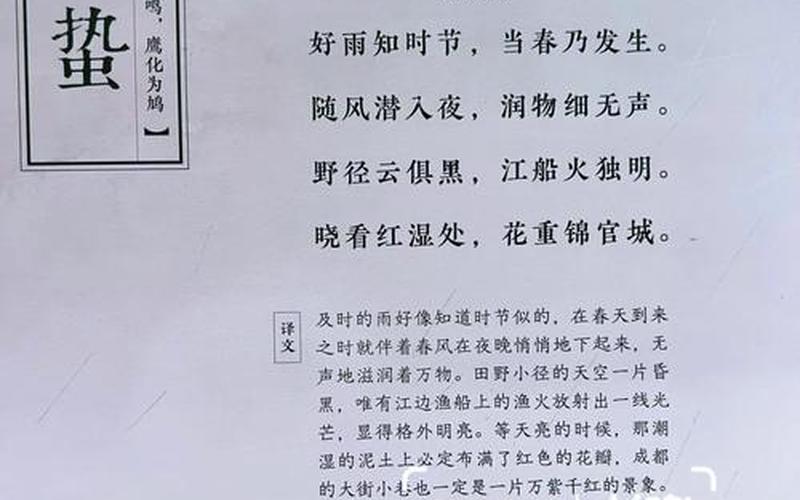

古诗中的惊蛰四言绝句通常采用简洁而富有表现力的语言,通过对自然界的观察和感受来传达惊蛰的气象和情怀。四言绝句的结构紧凑,每句只有四个字,但却能在短短几句中展现出惊蛰时节的丰富画面。,“何处云雷隐隐发,蛰虫惊起问春华。天飘淡彩落阡陌,半作画图半作纱。”这首诗通过对云雷和蛰虫的描绘,展现了惊蛰时节的自然美景。

在惊蛰四言绝句中,诗人常常运用生动的比喻和象征来描述自然界的变化。,“雷鸣才信是春光,唤起百虫。”这句话通过雷鸣的形象,传达了惊蛰时节春天的到来和万物的苏醒。这种富有想象力的语言不仅展现了诗人的创造力,也使读者能够更深入地感受到惊蛰时节的生机和活力。

除了对自然界的描绘,惊蛰四言绝句还常常包含着对人生的思考和感悟。诗人通过对惊蛰的观察,反思了生命的轮回和季节的变迁。,“一过惊蛰,天气就骤然暖和过来,山野泛着青,柳条抽出了新芽。”这段话不仅描述了自然界的变化,也暗示了生命的更新和希望。

在古诗中,惊蛰不仅是一个自然现象,也是文化和文学的重要组成部分。通过对惊蛰的描绘,诗人能够传达出对春天的喜爱和对生命的赞美。这种文化传统一直延续到今天,人们通过阅读和创作惊蛰诗句,来感受和表达对自然界的敬畏和赞赏。

惊蛰四言绝句是古诗中一个独特而有趣的体裁,通过对惊蛰时节的描绘,展现了自然界的美丽和人生的哲理。这种诗歌形式不仅具有艺术价值,也具有深厚的文化意义,能够让读者更深入地理解和感受惊蛰时节的独特魅力。

相关内容的知识扩展:

1. 古诗体裁与格律

古诗按照其起源、体式、语言、结构等不同,可以分为古体诗和近体诗。近体诗包括绝句和律诗,其中绝句分为五言绝句和七言绝句,律诗分为五言律诗和七言律诗。绝句要求偶句押韵,而律诗则要求奇句用仄音,偶句押平声韵,并且、四、五、六句要对仗。这些格律要求使得古诗具有严谨的结构和美丽的韵律。

2. 惊蛰节气的自然意义

惊蛰是二十四节气之一,标志着冬眠动物开始苏醒,自然界进入生长旺盛的季节。这个节气通常伴随着春雷的响起和雨水的增多,使得大地变得更加青翠。惊蛰后,气温逐渐回升,适合进行春耕,这对农业生产具有重要意义。

3. 文化意义与文学创作

惊蛰不仅是一个自然现象,也是文学创作的重要灵感来源。古代诗人通过对惊蛰的描绘,展现了对春天的喜爱和对生命的赞美。这种文化传统一直延续到今天,人们通过阅读和创作惊蛰诗句,来感受和表达对自然界的敬畏和赞赏。

4. 诗歌语言与艺术

古诗中的惊蛰四言绝句采用简洁而富有表现力的语言,通过对自然界的观察和感受来传达惊蛰的气象和情怀。这种语言不仅展现了诗人的创造力,也使读者能够更深入地感受到惊蛰时节的生机和活力。诗歌中的比喻和象征增加了语言的丰富性和艺术性,使得读者能够更好地理解和感受惊蛰时节的美丽。