古人为什么把钱币称为盘缠;古人为什么把钱币称为盘缠钱

在古代中国,人们常常将出门所需的路费称为“盘缠”。这个词语在许多古代文学作品中频繁出现,如《水浒传》和《金瓶梅》。那么,古人为什么把钱币称为“盘缠”呢?这背后有什么历史原因和文化背景呢?让我们一起探索古代中国的货币历史和“盘缠”的由来。

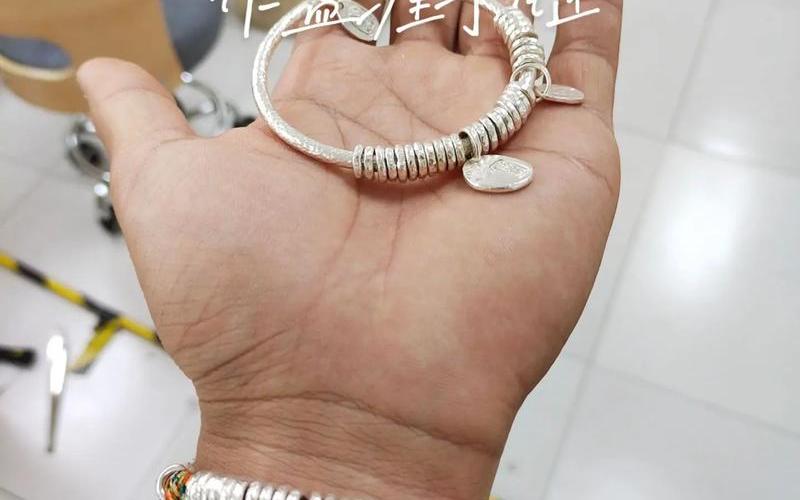

在古代,在宋朝之前,尚未出现,货币主要以铜钱和真金白银为主。铜钱是圆形的,中间有一个方孔,象征着“天圆地方”。这种方孔钱可以通过绳索串成一串,一般一千枚铜钱称为“一贯”。由于铜钱的重量较大,一贯钱的重量约为6-8斤,携带起来非常不便。

为了解决携带问题,古人通常将一串一串的铜钱盘起来缠绕在腰间,这样既方便携带,又能保证安全。这种方法在南北朝时期就已经非常普遍。“盘缠”一词源自人们将铜钱盘转缠绕在腰上的做法,后来便直接用来形容路费。

在古代社会中,“盘缠”不仅仅指金钱,还包括出行路上的必需品,如食物和水。古人出行通常靠步行,虽然铜钱不能填饱肚子,但带上一些干粮和水却是必不可少的。“盘缠”在古人眼中不仅是经济支持,也是一种生存保障。

古代中国的货币历史非常丰富,铜钱从秦朝开始流通,历经多个朝代的演变。在唐朝时期,铜钱开始以“通宝”为名,后来各朝沿用此名称。这些古代铜钱不仅具有历史价值,还有很高的收藏价值。

随着社会的发展,“盘缠”一词的含义也逐渐扩展。如今,“盘缠”主要指的是旅途中的路费,但在古代,它还包括了生活费和其他出行所需的物资。在《金瓶梅词话》中,“盘缠”被用来描述家庭的生活费。

“盘缠”一词的由来与古代中国的货币历史密切相关。它不仅反映了古代人们携带货币的方式,也体现了出行所需的物资保障。随着时间的推移,“盘缠”的含义逐渐演变,但其根源仍然是古代人们在出行时对安全和便利的追求。

相关内容的知识扩展:

古代货币的演变

古代中国的货币从早期的贝壳、刀币、布币等逐渐发展到铜钱和。在秦朝时期,铜钱开始被广泛使用,并且统一了货币制度。到了唐朝,铜钱开始以“通宝”为名,后来各朝沿用此名称。这些古代铜钱不仅具有历史价值,还有很高的收藏价值,如开元通宝和天禧通宝。

文学作品中的“盘缠”

在许多古代文学作品中,“盘缠”一词频繁出现,如《水浒传》和《金瓶梅》。这些作品通过对“盘缠”的描述,展现了古代社会的生活状况和文化背景。,在《金瓶梅词话》中,“盘缠”被用来描述家庭的生活费。

收藏价值

古代铜钱由于其历史意义和艺术价值,具有很高的收藏价值。如开元通宝在2011年的古钱币市场价值基本上都是60万以上。这些古代钱币不仅是历史的见证,也是艺术品和投资品。

文化象征意义

“盘缠”不仅仅是一个经济概念,也具有深刻的文化象征意义。它代表了古代人们对安全和便利的追求,以及出行所需的物资保障。这种文化背景在现代社会中仍然具有重要意义,反映了人们对生活保障和安全的需求。

通过对“盘缠”的探讨,我们可以更深入地了解古代中国的货币历史、文化背景以及文学作品中的描述。这些知识不仅有助于我们理解历史的演变,也为我们提供了丰富的文化资源。