冬至吃什么东西最好;冬至吃什么东西最好?

冬至是中国传统的重要节气之一,标志着一年中最长的夜晚和最短的白天的开始。随着冬至的到来,人们开始关注如何通过饮食来抵御寒冷,增强身体的御寒能力。冬至的饮食习俗在不同地区有所不同,但都围绕着“补冬”的主题。北方人喜欢吃饺子,南方人则偏爱汤圆和羊肉。这些传统食物不仅美味,而且具有深厚的文化意义和健康益处。

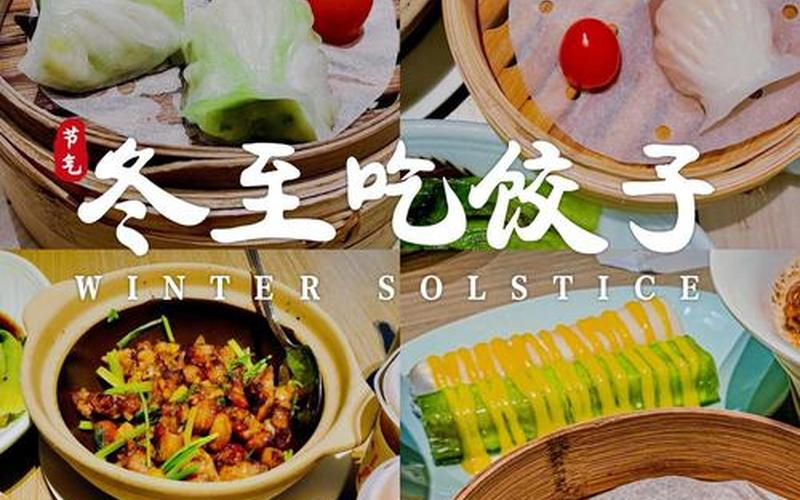

冬至吃饺子是北方的传统习俗之一。饺子不仅好吃,而且富含营养。其馅料多样,常用羊肉、白菜、大葱、韭菜、萝卜等作为馅料,这些食材都具有温热性,能起到温阳的作用。冬至吃饺子不仅是为了享受美食,还有着纪念“医圣”张仲景的意义。民间有“冬至不端饺子碗,冻掉耳朵没人管”的谚语,反映了饺子在冬至节日中的重要地位。

除了饺子,南方人在冬至时更喜欢吃汤圆。汤圆的种类繁多,有甜的、咸的,还有各种水果味的。甜汤圆通常包着芝麻、花生或豆沙,咸汤圆则包着猪肉、虾仁等食材。汤圆不仅口感独特,而且象征着团圆和吉祥。在江南地区,冬至吃汤圆的习俗尤为盛行。

羊肉是冬至时节另一种受欢迎的食物。羊肉味甘性温,具有壮阳补体的作用,常被用来炖汤、烧烤或涮火锅。羊肉的营养价值高,能增强身体的免疫力,抵御寒冷。相传,汉高祖刘邦在冬至这一天吃了樊哙煮的羊肉后,赞不绝口,从此人们便在冬至这一天吃羊肉以求来年有个好兆头。

除了这些主食之外,冬至时节还有一些其他传统食物值得一提。如白萝卜,含水量高,能补水和促进消化;核桃,富含蛋白质和脂肪,具有健脑和增强记忆力的作用;八宝粥,适合冬季温热软的饮食要求,能健脾温胃。这些食物不仅美味,而且具有独特的健康益处。

冬至的饮食习俗不仅关乎美食,还蕴含着深厚的文化和历史意义。通过这些传统食物,人们在寒冷的冬至时节感受到温暖和团圆的氛围。无论是北方的饺子还是南方的汤圆,羊肉汤的温暖,都让人在最寒冷的时节感受到生活的美好。

冬至的饮食选择不仅要考虑个人口味,还要注重营养平衡和健康。通过合理的饮食安排,人们可以更好地抵御寒冷,增强身体的免疫力,为来年打下健康的基础。

相关内容的知识扩展:

冬至作为一个重要的节气,不仅影响人们的饮食习俗,还与传统文化和健康养生密切相关。以下是对冬至饮食习俗的多方面扩展:

文化意义:冬至的饮食习俗不仅是为了抵御寒冷,还具有深厚的文化和历史意义。如北方吃饺子,南方吃汤圆,都是为了纪念祖先和祈求来年平安。

健康益处:冬至时节的传统食物,如羊肉、核桃、八宝粥等,不仅美味,还具有独特的健康益处。羊肉能增强免疫力,核桃有健脑作用,八宝粥能健脾温胃。

地区差异:冬至的饮食习俗在不同地区有所不同。北方人喜欢吃饺子,南方人则偏爱汤圆和羊肉汤。这些差异反映了各地的文化和饮食特点。

营养平衡:冬至时节的饮食不仅要考虑传统习俗,还要注重营养平衡。通过合理的饮食安排,人们可以更好地抵御寒冷,增强身体的免疫力。

历史渊源:冬至的饮食习俗有着深厚的历史渊源。如吃羊肉的习俗据说起源于汉代,汉高祖刘邦在冬至吃了羊肉后赞不绝口,从此便流传下来。

这些知识扩展让我们更深入地了解冬至饮食习俗的文化、健康和历史意义,帮助我们在寒冷的冬至时节更好地享受传统美食,同时注重健康和营养。