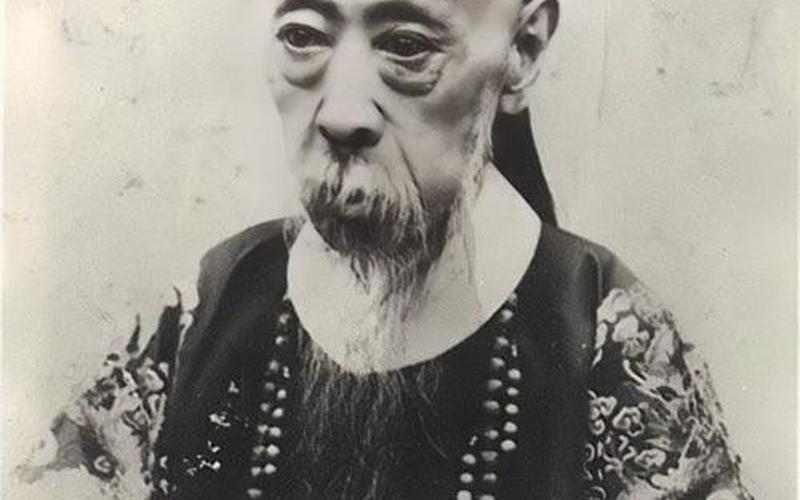

爱新觉罗奕欣-爱新觉罗奕欣的谥号是恭

在清朝末期,爱新觉罗奕欣(1833年1月11日-1898年5月29日)以其卓越的政治才能和改革精神,成为清末洋务派的领军人物。他被封为和硕恭亲王,后世称为恭忠亲王。奕欣的生平经历丰富多彩,从与英法联军的谈判到辛酉政变,他在清朝政治舞台上扮演了重要角色。他的谥号“恭”反映了他在政治生涯中展现出的忠诚和勤勉。

早年生活与家庭背景

奕欣出生于1833年1月11日,是道光帝第六子,咸丰帝的同父异母弟弟。他的生母是孝静成皇后博尔济吉特氏。奕欣自幼与咸丰帝一起成长,深受道光帝的宠爱。尽管他天资聪颖,但未能成为皇帝继位者,因此一生都保持着权力辅佐者的角色。

奕欣的家庭背景对他的成长和政治生涯产生了深远影响。他在皇族中能力突出,但始终未能获得父亲道光帝的垂青。这种情况使他在政治生涯中始终保持着谦逊和勤勉的态度。

政治生涯与改革贡献

奕欣的政治生涯始于咸丰年间,他曾担任领班军机大臣。1860年,英法联军攻入北京,奕欣受命与其谈判议和,代表清廷签署了《北京条约》。此后,他与慈禧太后联合发动辛酉政变,成功夺取政权,并确立了两宫垂帘听政、亲王辅政的体制。

奕欣是清末洋务派的主要代表人物。他支持曾国藩、左宗棠、李鸿章等人的洋务运动,推动清廷发展近代军事工业和购买先进武器。他还推动成立了专管外交事务的总理衙门和驻外使馆,在外交和洋务领域积累了丰富的经验。

与慈禧太后的关系

奕欣与慈禧太后之间的关系复杂且多变。他们在辛酉政变中合作,奕欣在政变中发挥了关键作用。随着时间的推移,慈禧太后逐渐对奕欣的权力感到不满。1884年,慈禧太后借故免除了奕欣的所有职务,使他彻底退隐。

尽管如此,奕欣在甲午战争期间被重新启用,继续担任领班军机大臣和领班总理衙门大臣。这时他的权力和影响力已经大不如前。

晚年生活与辞世

奕欣晚年生活相对平淡。他在光绪二十四年(1898年)五月二十九日病逝,享年六十七岁。他的谥号为“忠”,后世称为恭忠亲王。

奕欣的晚年生活虽然没有早年那么辉煌,但他在历史上留下了深远的影响。他在清末洋务运动中的贡献和在政治舞台上的角色使他成为清朝末期不可忽视的重要人物。

文化遗产与文学贡献

奕欣不仅是一位政治家,也是一位文学家。他留下了《萃锦吟》和《乐道堂诗钞》等文学作品。这些作品反映了他对诗词的深厚情感和对文化的贡献。

奕欣的文化遗产不仅体现在他的文学作品上,也体现在他对清朝文化的保护和推广上。他在推动洋务运动的也注重保留传统文化,这使他在历史上留下了深刻的印象。

历史评价与影响

奕欣的历史评价复杂且多面。他在清末洋务运动中的贡献使他被誉为改革家,但他与保守派的冲突也使他被批评为“鬼子六”。尽管如此,他在清朝政治舞台上的角色和对国家的贡献使他成为不可忽视的重要人物。

奕欣的影响不仅体现在政治领域,也体现在文化和社会领域。他在推动现代化的也注重传统文化的保护,这使他在历史上留下了深远的影响。

家族与后代

奕欣的家族在清朝历史上也扮演了重要角色。他的长子载澂和长孙溥伟分别承继了恭亲王爵位。奕欣的后代在清末和民国时期继续发挥着重要作用。

奕欣的家族不仅在政治领域有所作为,也在文化和艺术领域有所贡献。他的后代中有著名的书画家和收藏家,如溥心畬。

相关内容的知识扩展

清末洋务运动

清末洋务运动是清朝末期的一场重要改革运动,奕欣是其主要领导者之一。该运动旨在通过引进西方技术和思想来振兴清朝。洋务运动在军事工业、外交和教育等领域取得了显著成就,但也面临了保守派的反对。

洋务运动的代表人物包括曾国藩、左宗棠和李鸿章等,他们在推动现代化的也注重保留传统文化。尽管洋务运动最终未能挽救清朝的命运,但它为中国的现代化奠定了基础。

辛酉政变

辛酉政变是1861年发生的一场重要政治事件,奕欣与慈禧太后联合发动了这场政变。政变成功后,奕欣与两宫太后共同主持政务,确立了两宫垂帘听政、亲王辅政的体制。

辛酉政变标志着清朝政治体制的重大转变,也使奕欣在政治舞台上扮演了重要角色。这场政变也导致了保守派的不满和反对。

慈禧太后与清朝政治

慈禧太后是清朝末期最具影响力的女性政治家之一。她在辛酉政变中与奕欣合作,后来又逐渐削弱了奕欣的权力。慈禧太后在清朝政治舞台上扮演了重要角色,她的统治风格和政策对清朝的命运产生了深远影响。

慈禧太后与奕欣的关系复杂且多变,反映了清朝末期政治的复杂性和变迁性。尽管她在历史上被批评为保守和反改革,但她在维持清朝统治方面也发挥了重要作用。

清朝末期的社会变革

清朝末期是中国社会变革的重要时期。洋务运动和辛酉政变等事件标志着清朝在政治、经济和文化领域的重大转变。这些变革不仅影响了清朝的命运,也为中国的现代化奠定了基础。

清朝末期的社会变革还包括了思想领域的变化。西方思想的引入和传统文化的保护成为当时社会关注的焦点。这些变化为中国在20世纪的发展提供了重要的历史背景。