包含瓜田李下之嫌的词条-瓜李之嫌和瓜田李下的区别

在中国的古典文学中,有两个成语经常被混用或误解,即“瓜田李下”和“瓜李之嫌”。这两个词语虽然都与“瓜田李下之嫌”有关,但它们的历史背景、使用场合和含义却有所不同。要理解这两个成语的区别,我们需要深入探讨它们的出处、典故以及在不同语境下的应用。

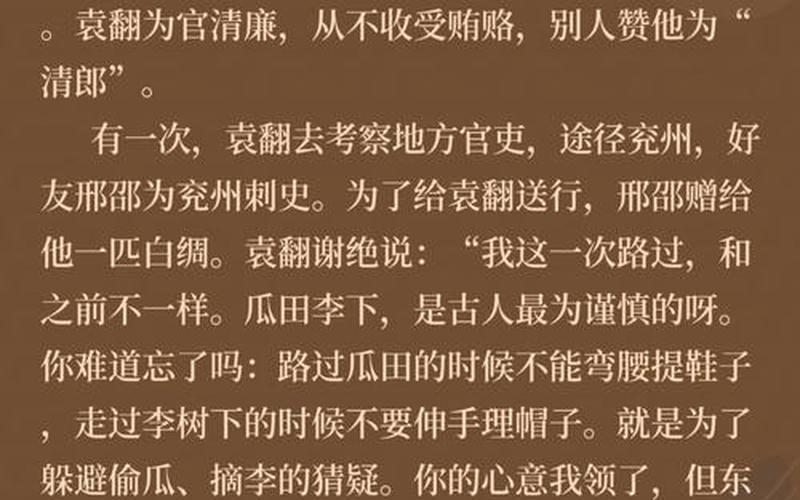

“瓜田李下”出自古乐府《君子行》,其中有一句诗:“君子防未然,不处嫌疑间,瓜田不纳履,李下不整冠。”这句话的意思是,君子要提前防止可能引起嫌疑的情况。具体来说,经过瓜田时不要弯腰提鞋,走过李树下时不要整理帽子,以免被误解为偷瓜或摘李子。这一成语比喻容易引起误解或嫌疑的地方,强调正人君子要避免引起不必要的怀疑。

“瓜李之嫌”也是用来描述处于嫌疑地位的状态。它同样源自“瓜田李下”的概念,但更侧重于强调处在这种环境中的人容易被怀疑。这个成语在历史上被用来描述那些因环境或行为而引起他人误解的人。

在使用场合上,“瓜田李下”更多地被用作形容某种环境或情况容易引起误解,而“瓜李之嫌”则更强调个人在这种环境中的处境。例如,当我们说“他因为瓜田李下之嫌而被怀疑”时,我们是在强调环境的影响;而说“他涉及瓜李之嫌”时,则更关注的是他在这种环境中的状态。

这两个成语的区别在于它们的侧重点和使用方式。“瓜田李下”更倾向于描述一种环境或情况,而“瓜李之嫌”则更关注个人在这种情况下的状态。尽管如此,它们都强调了避免引起不必要的嫌疑的重要性。在历史上,这些成语被用来劝诫人们要谨慎行事,避免无谓的误解。

在唐代,柳公权曾用“瓜田李下”来比喻皇帝的做法可能引起误解,说明了成语在政治场合的应用。而在日常生活中,这些成语也被用来提醒人们要注意自己的行为举止,以免引起他人的误解。

“瓜田李下”和“瓜李之嫌”虽然都与“瓜田李下之嫌”有关,但它们在使用场合和侧重点上有所不同。理解这些成语的区别有助于我们更好地运用它们来描述不同的情况,并提醒人们在行为举止上要谨慎避嫌。

相关内容的知识扩展:

1. 历史背景与典故

“瓜田李下”和“瓜李之嫌”这两个成语都源自古代的诗句和故事。其中,“瓜田李下”出自古乐府《君子行》,强调君子要避免引起不必要的嫌疑。这个成语的典故在于,古人认为经过瓜田时不要弯腰提鞋,走过李树下时不要整理帽子,以免被误解为偷瓜或摘李子。这种谨慎的态度被视为正人君子的行为准则。

在历史上,这些成语被用来描述政治和社会生活中的复杂情况。例如,在唐代,柳公权用“瓜田李下”来劝诫皇帝避免引起误解。这种使用方式表明,这些成语不仅仅是文学作品中的修辞手法,也是人们在现实生活中避免争议的重要指导原则。

2. 文化影响与应用

这两个成语在中国文化中有着深远的影响。它们不仅被用来描述容易引起误解的环境,也被用来提醒人们在行为举止上要谨慎。例如,在商业和政治领域,人们常常用“瓜田李下”来形容那些容易引起争议或误解的决策或行为。这种使用方式强调了在复杂的社会环境中,个人和组织需要谨慎行事,以避免不必要的争议。

这些成语也被用来教育人们要注意自己的言行举止。例如,在家庭教育中,父母会用“瓜田李下”来提醒孩子在公共场合要注意自己的行为,以免引起他人的误解。这种教育方式有助于孩子们形成良好的品质和行为习惯。

3. 误用与误解

尽管“瓜田李下”和“瓜李之嫌”都是用来描述容易引起误解的情况,但它们常常被误用或误解。例如,有些人将“瓜田李下”误解为田园生活的形容词。这种误解可能源于成语中“瓜田”和“李下”的字面意思,但实际上,这个成语的本意是强调避免引起不必要的嫌疑。

“瓜李之嫌”也常被误解为仅指个人在环境中的状态,而忽略了它与“瓜田李下”共同强调的避嫌原则。这种误解可能导致人们在使用这些成语时缺乏准确性和深度。

4. 语言演变与现代应用

随着语言的演变,这两个成语在现代社会中的应用变得更加广泛和多样化。在网络和媒体中,“瓜田李下”和“瓜李之嫌”常被用来描述各种容易引起争议或误解的情况。这种使用方式不仅保留了成语的传统含义,也使其在现代社会中具有了新的生命力。

这些成语也被用来教育人们在网络和社交媒体上要注意自己的言行举止,以避免引起不必要的争议。在这种背景下,这些成语不仅仅是古代文学的遗产,也是现代社会中重要的行为指导原则。